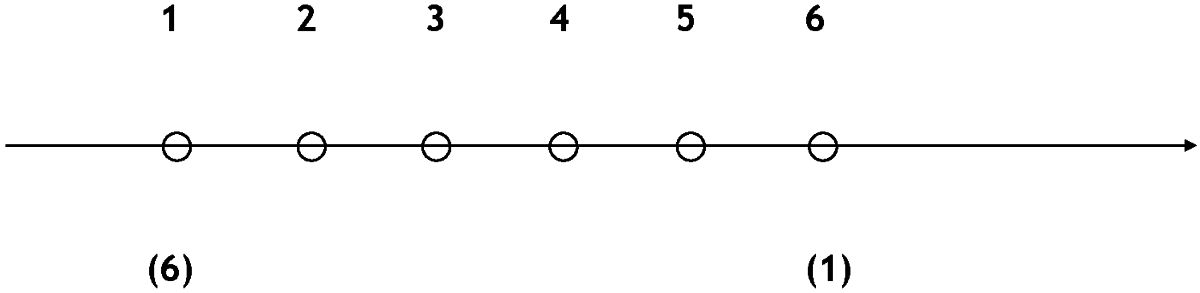

С. Горбушин, Е. Обухов. «Категория времени в прозе Даниила Хармса»«Полемика» с Кантом и «иллюстрация» к ЭйнштейнуНам уже приходилось говорить о множестве весьма сомнительных положений о творчестве Хармса, сомнительность которых ничуть не помешала им стать «общими местами» современного хармсоведения. Так во множестве источников можно найти практически устоявшееся воззрение на знаменитую мрачность хармсовской картины мира. Не будем сейчас углубляться в концепции, целиком построенные на «игрушечности» персонажей, насквозь условных и не чувствующих боли, и на «невсамделешности» смертей. Опровержение подобных воззрений — отдельная тема. Но вот как мерзость и безысходность хармсовского мира объяснены в комментариях самого полного и самого добросовестного издания Хармса: «Пристрастие к одной определенной сюжетной (и словесной) конструкции связано... с хармсовской концепцией времени, определяющейся оккультными воззрениями. Повторим, что фундаментальным источником таких воззрений для Хармса была книга П.Д. Успенского «Tertium organum. Ключ к загадкам мира». По Успенскому, в мире четырех измерений время — неостановимый и непрерывно движущийся поток событий, что равнозначно его несуществованию и, следовательно, невозможности отделения событий одного от другого: то, что в иной системе воззрений называется вечностью. Время ощутимо по событиям, которые случаются — это свойство плоского трехмерного земного мира. Причем, в мире хармсовских текстов это буквально ощущается как включение (в начале) и выключение (в конце) времени по команде автора-творца. Поскольку истинное место пребывания человека — вечность, то все, что случается во временном мире, не просто нереально и неистинно, но отвратительно, уродливо и всем содержанием события и участвующих в нем персонажей должно это демонстрировать. Сборник «Случаи» — такая демонстрация в наиболее концентрированной форме» (комментарий В.Н. Сажина). Это положение, восходящее к Жаккару, и стало постепенно «общим местом», претендующим ни много ни мало на интерпретацию «отвратительности» и «уродливости», которыми и в самом деле пропитана вся хармсовская проза. Итак, Хармс, очевидно, совершенно пораженный книгой Успенского, все время демонстрирует нам ложный «временной» мир. Мир этот совершенно чужд человеку, «истинное место пребывания» которого — вечность. Не будем особенно углубляться в достаточно сомнительную апелляцию к биографии Хармса. Читая его дневники мы, вообще говоря, не найдем никаких подтверждений того, что именно эта книга была удостоена какого-то повышенного внимания и являлась для Хармса почти что настольной книгой, такой как, к примеру, «Голем». Если же обращаться к иным хармсовским текстам — что мы и собираемся делать дальше — то невозможно не споткнуться на первом же очевидном соображении. Истинное место человека — вечность. Такого человека? Или же следует предположить, что он преображается совершенно автоматически в момент «выпадания» из этого мира (в момент смерти, надо полагать). А все его прижизненное уродство — лишь только следствие пребывания во времени. Тогда придется признать, что нравственный аспект Хармса совершенно не волновал, поскольку в данной модели — насквозь физической — ему просто нет места. Но тогда любопытно, почему уродства, на которых настаивает Хармс — сплошь не физические, а нравственные. Типичный обитатель хармсовского мира безобразен отнюдь не телом... Но это замечание не заменит, конечно, пристального рассмотрения. Попытаемся понять степень состоятельности данной концепции, подробно проанализировав соответствующие тексты. Для этого нам все же придется выяснить, что же представляет собой, как было сформулировано выше, хармсовская «концепция времени». И каково ее влияние на определяющие черты хармсовской картины мира. Начнем издалека. С понятием времени Хармс манипулировал неоднократно. Таким образом, можно предположить, что категория времени представляла для него определенный интерес. В миниатюре «Упадание (Вблизи и вдали)» описано не что иное, как лоренцево замедление времени — релятивистский эффект, описываемый в рамках формализма специальной теории относительности. Суть его, напомним, состоит в утверждении относительности (а не абсолютности) временного промежутка. Так промежуток между двумя событиями, произошедшими с неким телом, в системе отсчета, относительно которой данное тело покоится (и события, стало быть, происходят в одной точке), меньше, нежели в системе отсчета, относительно которой тело движется (и события, соответственно, пространственно разнесены). Чисто физический юмор заключается в том, что для иллюстрации выбрана подчеркнуто нерелятивистская ситуация — скорости падающих, очевидно, остаются далеки от скорости света. Ну а «фирменная» хармсовская ирония состоит, разумеется, в том, что все, связанное с этим релятивизмом, имеет предельно сниженный характер. В результате получается, что все построения Эйнштейна-Минковского служат лишь тому, чтобы обе Иды Марковны, «одна в платье, а другая голая», которые «высунувшись в окно визжали и били ногами», могли внимательно рассмотреть, как «падающие с крыши ударятся о Землю». Знания в хармсовском мире бессмысленны — на пользу ничего не пойдет... Здесь отдаленно звучит мотив дискредитации иного, о чем нам уже приходилось подробно говорить. Отметим еще раз, сам эффект понимается Хармсом абсолютно верно. (Это к вопросу о «чинарски» пренебрежительном отношении Хармса к традиционной науке. Как раз у Хармса мы никакого пренебрежения не найдем совершенно. Он — в отличие от других «чинарей» — исключительно внятно представлял себе устройство двигателя внутреннего сгорания или же аккумулятора. И имел абсолютно верные — с точки зрения пресловутой традиционной науки — представления о физических законах. По крайней мере тех, упоминания о которых в «чинарском» кругу дошли до нас, благодаря «Разговорам» Липавского.) Отметим также, что этот эффект как раз имеет отношение к идеям о пространстве-времени, действительно присутствующим в книге Успенского. Впрочем, хармсовские манипуляции с понятием пространства-времени, которые можно было бы впрямую соотнести с книгой Успенского, на этом и заканчиваются. Следующая миниатюра, которую невозможно было бы обойти в связи с разговорами о времени — «О явлениях и существованиях № 1». В ней (как и в № 2) видится не то чтобы полемика с Кантом, но, скажем так, обращение к соответствующим кантианским идеям. Номер второй посвящен проблеме пространства как априорного — по Канту — понятия, номер первый — времени. Хармс мог обращаться к воззрению, что пространство и время как категории априорные, то есть те, представления о которых принципиально не получены из опыта, имеют определенные свойства, никак с опытом не связанные. «Возражение» Хармса (далее мы говорим о № 1, поскольку нас сейчас интересует время) выстроено следующим образом. События, происходящие с материальными телами в этом повествовании таковы, что они не позволяют допустить наличие у времени очевидных и, казалось бы, априорных безальтернативных свойств. Именно явления («опыт») вынудят нас поменять известные представления о свойствах времени — в частности, линейности — на иные. Что, разумеется, входит в противоречие с признанием их априорности. Проследим подробно все происходящие события (в квадратных скобках будем условно нумеровать моменты времени): «Художник Миккель Анжело садится на груду кирпичей [1] и, подперев голову руками, начинает думать. Вот проходит мимо петух и смотрит на художника Миккеля Анжело... Тут художник Миккель Анжело поднимает голову и видит петуха [2]... А петух не стоит уж больше... а уходит... к своим курам. [3] И художник Миккель Анжело поднимается с груды кирпичей, отрехает со штанов красную кирпичную пыль, бросает в сторону ремешок и идет к своей жене [4]... Говорят, один знаменитый художник рассматривал петуха (отсылка к уже произошедшему [2]). Рассматривал, рассматривал и пришел к убеждению, что петуха не существует (ещё одна отсылка к произошедшему после [1], возможно, к [2]). Художник сказал об этом своему приятелю, а приятель давай смеяться [5]... А великий художник опустил тогда голову, и как стоял, так и сел на груду кирпичей. [6] всё». Если традиционно изобразить время в виде прямой линии (этот образ использовал и Кант), то получим следующую картину: В ней точки 1 и 6 неотличимы друг от друга (так пара точек по бокам физической карты мира соответствует одной точке на Земле; аналогично, если двигаться вдоль широты — «прямой линии», — то, в конце концов, попадешь в ту же точку, из которой начался путь). За это «схлопывание» отвечает «груда кирпичей» (в самом начале и самом конце текста). В начале фигурировало настоящее время («садится»), в конце — прошедшее («сел»), тем самым обозначены начало и конец одного и того же момента. Относительно, например, разговора с «приятелем» этот момент является одновременно и будущим, и прошлым. Мы получаем некое замкнутое время вместо линейного. И именно события в физическом мире вынуждают нас к соответствующим представлениям. Нужно объяснить, почему мы сочли эту миниатюру если и полемикой с Кантом, то весьма условной. Это, конечно, «полемика» в кавычках. Речь, как всегда в связи с Хармсом — о невероятной «сниженности» повествования, об очевидно травестийном его характере. «По дороге художник Миккель Анжело встречает Комарова, хватает его за руку и кричит: "Смотри!"». Кант как бы указывает Комарову на явление. «Комаров смотрит и видит шар. "Что это?" — шепчет Комаров. А с неба грохочет: "Это шар". "Какой такой шар?" — шепчет Комаров. А с неба грохот: "Шар гладкоповерхностный"». В контексте Канта, шар — это «вещь в себе». Познать ее невозможно, поэтому о том, что это — шар может сообщить только высшее знание, «небо» (очередная ирония в том, что буквально строчкой выше сказано, что Комаров и сам видит шар). О свойствах нам, людям, тоже ничего неизвестно, поэтому и тут приходится вмешаться «небу» и сообщить ценнейшее из них: «шар гладкоповерхностный». Возможно, Хармс здесь демонстрирует нелепость кантовских умозаключений и возникшей в результате картины мира, не отразившей главного. Образ шара не раз у Хармса кодировал сокрытое, даже чудо. Комаров и так видит, что это шар, и у него гладкая поверхность. Возможно, он спрашивает совсем не про это. Но сокрытое у Хармса часто сопряжено с опасностью и страхом. Этот шар, скорее всего, висит в воздухе. И вопрос «что это?» означает, скорее, «что происходит?». Возможно, Комаров шепчет от ужаса. А в вопросе «какой такой шар?» может быть не только ужас, но и недоумение (от неадекватного ответа «неба»). Неадекватность «философской картины» в том, что она совершенно игнорирует «сущность бытия», остающуюся неразгаданной. Комаров посылает «небу» совершенно иной запрос, его интересует совершенно другое. А в ответ он получает неинформативную нелепицу (обыгрывающую концепцию «вещи в себе»). Далее эта неадекватность «картины» только усиливается. «А на небе вырисовывается огромная ложка. Что же это такое? Никто этого не знает». Чудо и сокрытое усиливается (параллельно проявляется мотив бытового низа). Но философу до этого дела нет, он ничего не замечает. «Люди бегут и застревают в своих домах. И двери запирают, и окна». Усиливается и мотив ужаса. «Куда там! Не поможет это». «Комаров и художник Миккель Анжело садятся в траву, и сидят они в траве, как грибы. Они держат друг друга за руки и смотрят на небо». Комаров — это персонаж «мира». Хармс низводит философа ровно до того же уровня. Вершина дискредитации. В общем, «О явлениях и существованиях» — типичные хармсовские рассказы, и ни в коем случае не стоит переоценивать важность присутствующей там философской проблематики. Тем не менее все, что касалось нашей темы, мы обсудили весьма подробно. Однако то обстоятельство, что у Хармса очевидно травестирован сам жанр философской дискуссии, еще не опровергает той концепции, которую мы привели в самом начале. Даже, на первый взгляд, наоборот — весьма очевидный интерес Хармса к теме времени позволяет предположить как раз ее правомерность. И травестийный характер рассмотренных текстов вполне может быть в нее включен. Обратим внимание на следующую важную деталь концепции Сажина. Для «земного» человека — живущего во временном мире — проблема выхода из него принципиально неразрешима. Ибо это проблема «покидания времени». «Вырваться из времени» не под силу никому — и мерзость хармсовского мира поэтому принципиально безысходна. Нам уже приходилось говорить о мотиве спасения у Хармса. Мало того, о центральном месте этого мотива. Постараемся показать, что мотив этот имеет к категории времени у Хармса самое непосредственное отношение. Спасение и победа над временем связаны у Хармса совершенно неразрывно. Однако связь эта, на наш взгляд, иная, нежели та, насквозь «физическая», о которой говорит Сажин. Внимательное рассмотрение того, какова же у Хармса эта связь, и должно прояснить для нас хармсовскую концепцию времени. И, стало быть, оценить степень справедливости той или иной гипотезы — в частности, гипотезы Сажина, изложенной в начале. Хармс и его героиКак мы постараемся показать, для выяснения нашего вопроса особенно значимыми оказываются тексты, в которых присутствует сам Хармс. Именно о них пойдет речь в этой части. Опять же, «общим местом» постепенно стало то, что это, прежде всего, комические автопортреты в «чинарском» кругу. Такие как «Теперь я расскажу, как я родился...», «Однажды я пришел в Госиздат...» и тому подобные, где рассказчик обнаруживает характерную интонацию «мудрых стариков» и, таким образом, практически сливается с ними. Это действительно так, и в этом приеме есть свой несомненный смысл. Хармс настаивает не просто на своем присутствии в адском мире, он говорит о своей ужасающей неотличимости от его мерзких обитателей. Заодно в подобных текстах попадают под удар и «чинари», изображенные такими же недоумками. В ряде случаев эти недоумки высказывают весьма экстравагантные идеи, в которых без труда угадывается намек на «чинарские» беседы. О дискредитации Хармсом «чинарства» как пути неспасительного нам тоже уже приходилось говорить. Тексты с явным указанием на самого Хармса, но совершенно иные, изучены существенно менее. Уже в раннем рассказе «Едит трамвай» «новый пассажир», в котором без труда угадывается Хармс, отнюдь не сливается с толпой (в данном случае пассажирами трамвая), а очевидно противопоставляет себя ей. «"Продвиньтесь пожалуйста!" кричит новый пассажир. "Пройдите вперёд, впереди свободно!" кричит кондукторша. Впереди стоящий пассажир басом говорит не поворачивая головы и продолжая глядеть в окно: "А куда тут продвинишься, что ли на тот свет". Новый пассажир: "Разрешите пройти". Стоящие пассажиры лезут на колени сидящим и новый пассажир проходит по свободному трамваю до середины, где и останавливается». «Новый пассажир» отделён от толпы — дистанцирован от неё. Тем не менее, он вынужден с ней взаимодействовать. Но обращаясь к ней на её языке, он терпит поражение. Тогда «новый пассажир» решает отталкиваться не от них, а от себя. Он произносит с достоинством казалось бы неуместную среди этой публики реплику: «Разрешите пройти»... И она действует как заклинание. Нечисть в ужасе расступается («стоящие лезут на колени сидящим»). Наверное, эта миниатюра о том, как Хармс хотел прожить жизнь. Быть обособленным от окружающей мерзости, и иметь достаточно власти и силы, чтобы эту дистанцию держать. «Новый пассажир лезит в карман, достаёт кошелёк, вынимает деньги и просит пассажиров передать деньги кондукторше. Кондукторша берёт деньги и возвращает обратно билет». Это ранняя мечта. Судя по всему, Хармс осознал ее несбыточность и даже, несомненно, наивность. Важнейшая веха в творчестве Хармса — рассказ «Утро». Здесь хармсовскими чертами обладает не просто персонаж, а повествователь. Позднее из этого рассказчика выйдет повествователь главного хармсовского текста — повести «Старуха». Подобных текстов, где рассказчик совершенно не похож на остальных персонажей и отчетливо противопоставлен их миру, — немало. Наконец, и в первой и во второй группах есть совершенно особые тексты — изученные, по нашему мнению, у Хармса менее всего — а именно целиком посвященные рефлексии собственного писательства. Хармс (где-то рассказчик, где-то персонаж) взаимодействует не просто с обитателями окружающего жуткого мира — а со своими героями. Это рассказы, где Хармс ведет речь о своей литературе. И здесь, повторимся, исключительно важным для нас будет то, что тексты этого вида присутствуют в обеих выделенных нами группах. Рассмотрим первую. Именно о себе и своих героях говорит Хармс в совершенно невнятном на первый взгляд рассказе «Новые альпинисты». К счастью, в тексте присутствует ключевая подсказка: загадочный Аугенапфель оказывается «гражданином в клетчатых брюках» — явное указание Хармса на самого себя. Теперь рассказ обретает вполне определённое прочтение. Аугенапфель хочет познать бытие, он ищет «духана» (видимо, от слова «дух»). Аугенапфель — видящий. И он видит всадника. Всадник же оказывается не так прост: в своих поисках «духана» Аугенапфель натыкается на «сокрытое». Всадник неожиданно достает деревянное яблоко и раскусывает его пополам. Это «сокрытое» зловеще (ведь имя Аугенапфель отсылает к немецкому слову «глазное яблоко»). Раскусить деревянное яблоко непросто — но всаднику это под силу. Видящего — ослепят... Аугенапфелю от этого «становится не по себе», он «начинает пятиться». А после крика всадника, напоминающего заклинание («Халгаллай!»), и вовсе «сваливается под откос». Туда же, куда незадолго до этого свалился некий Бибиков. Бибиков — это типичный хармсовский персонаж (он глуп, сваливается, «садится на камушек»). На пути познания бытия далеко не продвинешься, кроме того, это опасно. Хармсу остается литература (силу которой писатель испытывает на себе): Хармс — полноценный обитатель «мира», его постигает та же участь, что и созданного им персонажа. Теперь и Бибиков, и Аугенапфель оба лежат «под откосом». И знакомятся. Или — на другом уровне — Хармс «знакомится» со своим персонажем, своей литературой. «— Я альпенист Бибиков. А вы кто? — А я альпенист Аугенапфель. Таким образом Бибиков и Аугенапфель познакомились друг с другом». «Такие же длинные усы...» — еще одна миниатюра о взаимодействии автора со своими героями. Вначале дается описание типичных хармсовских персонажей: «Пан Пшеховский гордился своими усами и глупая рожа Матвея Соломанского приводила пана в ярость. Пан стучал каблуками и кулаками, скалил зубы и плевал в стену; пан чернел от ярости и кричал тонким противным голосом». В следующем абзаце «Я» появляется буквально: «Я писал стихи о часах...». Но «в соседней комнате сидел пан Пшеховский», очень плохо шил на машинке, которая стучала и «мешала сосредоточиться». Хармсу мешают его герои (которые не выходят у него из головы). Они мешают ему творить чистое искусство. Под возвышенной литературой могут пониматься стихи — недаром герои (прозы!) мешают ему писать именно их. «Мне надоела эта постоянная ругань и стук швейной машинки. Я плюнул и вышел на улицу». Невероятно похожее мы видим и в одном из самых поздних хармсовских текстов: «Калиндов стоял на ципочках и заглядывал мне в лицо. Мне это было неприятно. Я отворачивался в сторону, но Калиндов обегал меня кругом и опять заглядывал мне в лицо. Я попробывал заслониться от Калиндова газетой. Но Калиндов перехитрил меня: он поджёг мою газету, и когда она вспыхнула, я уронил её на пол, а Калиндов начал опять заглядывать мне в лицо. Я, медленно отступая, ушёл за шкап, и тут, несколько мгновений, я отдыхал от назойливых взглядов Калиндова. Но отдых мой был не длителен: Калиндов на четверинках подполз к шкапу и заглянул на меня снизу». С этим мы только что встречались — персонаж преследует своего создателя и не дает ему покоя. «Терпение моё кончилось: я зажмурился, сапогом ударил Калиндова в лицо». Не исключено, что поздний Хармс рефлексирует: может, он и хотел бы писать о чем-то другом, иначе — но он не может. Ему не уйти от своих персонажей. «Когда я открыл глаза, Калиндов стоял передо мной со своей окровавленной рожей и рассеченным ртом и по прежднему заглядывал мне в лицо»... Создается устойчивое впечатление своеобразного «плена», в котором находится автор. Он — в плену у своих персонажей, у своего мира. Это выражено в такой большой степени, что совершенно пропадает из виду сам факт его авторства. Того, что он создатель всего этого. В этих текстах все наоборот. Он не хозяин положения, никогда. Со своими персонажами принципиально «на равных». Мало того, порой он почти уже сливается с ними — почему мы и отнесли эти тексты к первой группе. Факт творчества ничего не решает, хотя и отмечается. «Вот однажды один человек по фамилии Петров надел валеньки и пошёл покупать картошку. А за ним следом наш художник Трёхкапейкин пошёл...». С одной стороны, это «картина мира». Пуст этот «мир». Но есть тут еще кое-что. Ведь перед нами типичный хармсовский персонаж с типичной хармсовской фамилией Петров. Петров глуп (до безумия), он падает («потеря»). Но он удивительно незлобен. Мы улавливаем ту самую странную любовь к подобным персонажам, с которой сталкивались только что. Дело в том, что за Петровым следует «художник Трёхкапейкин». Отсылку к Хармсу можно увидеть уже в имени этого персонажа: во-первых, он художник, творец, во-вторых, беден (что часто намекает на Хармса). «Идёт художник за Петровым и его ноги на бумажку зарисовывает». «Маляр сел в люльку...» — на первый взгляд, неоконченный, пересыщенный и, скорее всего, неоконченный текст. Но обратим внимание на действующих в нем персонажей. Они глупы, очень бестолковы, но удивительно беззлобны! Даже немного «картонны». Почти наверняка, это те самые «типичные персонажи». Типичная пара Петров и Комаров (конечно, мы хорошо помним текст из «Случаев» с соответствующим названием). Такой же маляр. А в комнате человек «в пиджаке» душит человека «без пиджака». Чего стоит «толпа» (как будто та самая — хармсовская), которая решает помочь! Мы видим, что когда Хармс изображает своих типичных персонажей, свою литературу, они выглядят немного иначе. Они как будто знают, кто их создатель. В данном случае — даже пытаются ему помочь. Жаждет помочь и «человек в соломенном картузе». И «старушка» (!) с «маленьким лицом» и «таким большим носом», который «можно было взять двумя руками» (хотя ничего кроме как потребовать «всех мошейников сдать миллиции и лишить их паспорта» она не в состоянии). Даже дворник! (Традиционно жутко выглядящий: «в огромной косматой папахе, в голубой майке и красных резиновых галошах, надетых на рваные валеньки».) Что же это за квартира, в которой душат человека? На двери в эту квартиру «висела дощечка с надписью: "квартира № 8. Звонить 8 раз". А под этой дощечкой висела другая, на которой было написано: "Звонок не звонит. Стучите"». Это очень прозрачное указание Хармса на самого себя (также известно, что Хармс вешал разные причудливые таблички на дверь). Это он — в беде. И его персонажи всеми силами — все как могут — пытаются ему помочь. Разумеется, шансов у них никаких нет. Чуть лучше других маляр. Ему даже удается впрыгнуть в ту самую комнату. Но результат остается неизвестным. «Дверь не открывалась <...> — Нет, не открывают, — сказал дворник и повернул на голове папаху задом на перёд». Хармс свою литературу любит. Но понимает, что она его не спасёт... Когда явится «человек в пиджаке», чтобы его задушить, ему никто не поможет... Только, разве что, чудо. Совершенно иное можно увидеть в рассказах второй группы. Где факт авторства решает все. Где создатель — выделен этим обстоятельством абсолютно. И является «хозяином положения». Таков рассказ «Я поднял пыль...». Несомненно, один из подытоживающих хармсовских текстов. «Дети бежали за мной и рвали на себе одежду». Как мы помним, дети — частые гости в прозе Хармса. Вновь перед нами мотив преследования персонажами автора. «Старики и старухи падали с крыш <...> Рваные дети мчались за мной и, не поспевая, ломали в страшной спешке свои тонкие ноги. Старики и старухи скакали вокруг меня». Очередные характерные и легко узнаваемые образы из прозы. «Я» находится в пути («Я нёсся вперёд!»), проживает жизнь, а вокруг него его «мир», его литература. Да и «Я» уже — давно часть этого «мира» («Я свистел, я громыхал, я лязгал зубами и стучал железной палкой»). «Грязные рахитичные дети, похожие на грибы поганки, путались под моими ногами. Мне было трудно бежать». И вновь тот же образ — бега... Только теперь «Я» бежится не «легко и свободно», а «трудно». Видно, сейчас уже своя литература тяготит, вяжет. «Я поминутно спотыкался и раз даже чуть не упал в мягкую кашу из барахтующихся на земле стариков и старух». Всё очень мрачно и буквально переполнено мерзостью. Происходящее напоминает некий апокалипсис. «Я прыгнул, оборвал нескольким поганкам головы и наступил ногой на живот худой старухи, которая при этом громко хрустнула и тихо произнесла: "замучили"». Происходит переход: «Я, не оглядываясь, побежал дальше. Теперь под моими ногами была чистая и ровная мостовая». «Я» попадает в «баню»: «Горячее белое облако окружило меня. Я слышу слабый, но настойчивый звон». Еще один мгновенный переход: «Я, кажется, лежу». И финал: «— И вот тут-то могучий отдых остановил моё сердце». Наверное, первую «реплику» «Я поднял пыль» следует понимать как поэтическое перефразирование фразы «Я создал мир». Автор смотрит на свою судьбу, на свой путь. И теперь ему хочется отдохнуть от персонажей и от жизни, наполненной ими. И тем не менее — он гигант в сравнении с обитателями мира, созданного им, его могучим воображением, которому теперь требуется «отдых». К этой же группе относится и рассказ «Новый талантливый писатель». Этот текст важен и интересен тем, что в нем, судя по всему, Хармс сам создал и предъявил пример своего типичного прозаического текста. «Андрей Андреевич придумал такой расказ: В одном старинном замке жил принц, страшный пьяница <...> И с этими словами хвать жену об пол! Жена себе всю харю расшибла, лежит на полу и плачет <...> Выходит, значит, что курица на башне шумит, принц, значит, матерно ругается, жена внизу на полу лежит, одним словом настоящий содом». Далее — реплики «резонера» (традиционно находящиеся в конце повествования), у которых здесь другой смысл. Здесь это не дискредитация рассказчика, а грустная, но спокойная самоирония. А характерный стиль «резонерства» вновь указывает на сплетенность Хармса и его «мира»: «Вот какой рассказ выдумал Андрей Андреевич. Уже по этому рассказу можно судить, что Андрей Андреевич крупный талант. Андрей Андреевич очень умный человек, очень умный и очень хороший!». Несмотря на это, автор, несомненно, выделен здесь самим статусом творца. Наконец, самый яркий представитель этой группы — текст под выразительным названием «Поздравительное шествие». Рассказ написан «К семидесятилетию Наташи» (тети Хармса). Вначале вновь описаны типичные хармсовские персонажи: Артомонов, Хрычов, Молотков. Все как всегда: глупость, падения, склоки, ругательства (происходящее в целом весьма напоминает «Тюк»). Но тут в тексте происходит неожиданный поворот. Появляется «Я». Вновь в буквальном смысле: «В это время дверь открылась и в комнату вошёл я». И все меняется: «— Стоп! — сказал я. — Прекратите это безобразие! Сегодня Наталии Ивановне исполнилось семьдесят лет». Персонажи продолжают вести себя как дети (которые жалуются своему создателю, совсем как отцу: «— Он меня трижды со стула на пол скинул...»). «— Цык! — крикнул я. — Встать! Артомонов встал. — Взяться за руки! — скомандовал я. Артомонов, Хрущов и Молотков взялись за руки. — А теперь за — а мной!» Персонажи беспрекословно подчиняются своему создателю. Как и положено. «И вот, постукивая каблуками, мы двинулись по направлению к Детскому Селу». Туда, где живет Наталья Ивановна Колюбякина. В ее день рождения Хармс дарит любимой тете самое дорогое, что у него есть — свою литературу. Хармс — полный хозяин своим героям. Их властелин. И более того, он выделен принципиально. Он не просто не похож на них. Он не с ними. Он не находится в их мире вообще. (И как тут не вспомнить пресловутую бахтинскую «вненаходимость»; впрочем, преломление ее у Хармса — тема все же отдельная, посему вернемся к нашей.) Итак, мы указали, в чем состоит принципиальное различие групп. В первой у автора не было своего мира, он делил мир — несмотря на статус — со своими персонажами. Поэтому невыделенность его и не странна, она закономерна. В рассказах второй группы он, Хармс, вне мира персонажей. Он не подчиняется законам этого мира, не страшится его опасностей. И всей мерзости этого мира — для него нет. Он недосягаем. Наконец, существует выделенный во многих отношениях — в том числе и в этом — текст, стоящий особняком. Это, разумеется, повесть «Старуха». В каком-то смысле она должна быть причислена к обеим группам. Планов автора, если можно так выразиться в контексте нашего рассмотрения, там два. Они присутствуют оба. Автор, не выделенный из мира — и выделенный из него. Мало того, в «Старухе» они не независимы, мы наблюдаем акт их взаимодействия. И вот именно это — имеет прямое отношение к хармсовской концепции времени. «Старуха» оказывается еще и тем произведением, в котором наиболее полно воплощено представление Хармса о времени и его свойствах. Мы уже имели возможность подробно обсудить финал повести и — особо — необходимую для его осмысления функцию заключительной фразы. Теперь остановимся на иной проблеме. Упразднение времениИтак (здесь нам, увы, придется совсем кратко повторить основные выводы нашего рассмотрения, и мы просим прощения у читателя за некоторый вынужденный повтор), в повести всегда присутствует рассказчик, существующий во временном мире и занятый всевозможными попытками избавления от мертвой старухи (метафора стремления человека спастись собственными силами, то есть без Бога). После своей молитвы в финале рассказчик сообщает нам, что он «заканчивает свою рукопись» — которая до этого не писалась ни минуты. Что известно, опять-таки, из этой самой рукописи. Первая мысль — рукопись возникла чудом. И да и нет. Дело в том, что рассказчик — становясь тем самым автором рукописи — формулирует все предельно отчетливо и однозначно. Он сообщает, что он ее «заканчивает». О моментальном возникновении ее «готовой» — не может быть и речи: он ее очевидно писал. Но и не писал — поскольку все его действия известны, и о писании повести не было ни слова. Точнее было — рассказ о чудотворце. Но он так и не был написан! Вот они — два рассказчика: герой повести и ее автор. Первый погружен в мир, второй — очевидно вовне. После молитвы происходит их слияние. Первый оказывается вторым. Но тогда возникает любопытный вопрос — значит, до этого момента их было двое? Нет. Двоих никогда не было. Тогда как же? Ответы на все неизбежные здесь вопросы должно дать рассмотрение того, что есть в повести время, каково оно. Отвлечемся от сюжета «Старухи». Представим себе, если у какого-то события существуют два исхода, то мы, стало быть, имеем момент, после которого возможны две различные цепочки дальнейших событий — для первого исхода и для второго. Поскольку разные исходы нашего события повлекут, понятно, совершенно разные события в дальнейшем. Итак, если есть альтернативные варианты события, то можно себе представить, что на моменте, когда происходит событие, берут свое начало альтернативные друг другу линии времени (в физике, как известно, изображаются так называемые мировые линии, постараемся обойтись без этого). В «Старухе» есть две параллельные альтернативные линии времени: первая — для не догадывающегося до молитвы — именно она (события на ней) и описана подробно в тексте повести, и вторая — для догадывающегося до молитвы. Автор не просто «обнаружил повесть написанной» — он ее писал (последняя фраза). Где же его время? Оно — параллельно. Это — альтернативная линия, вторая. Когда в первой линии времени герой, не догадывавшийся раньше, вдруг догадывается — она упраздняется, и мы оказываемся во второй. Ее упразднение (первой) выглядит как ее внезапное совпадение со второй — и это естественно. Вторая линия времени — для имеющего веру. Как только герой становиться таковым — это его линия. Не догадайся он до молитвы в первой линии времени (линии текста) — действие там, очевидно, длилось бы и длилось. Длилось бы (параллельно!) и время второй линии — догадывающийся все продолжал бы и продолжал писать, фиксируя дальнейшие (надо думать, весьма мрачные) события в первой. А мы — продолжали бы читать. И все это — тоже «во времени». Но — во времени второй линии. Схлопывание линий — следствие устранение альтернативы в прошлом. С догадывающимся героем все события, описанные в повести, происходить не могли. И никогда не происходили! Это ничуть не умаляет их реальности — но в другой линии времени, первой. Во множестве фантастических сюжетов для устранения возможной альтернативы в прошлом те или иные персонажи пользуются «машиной времени». В «Старухе» имеет место практически это. Не догадывающийся ранее, но в финале все же догадавшийся, получает возможность устранить свою первую линию целиком — со всеми событиями на ней (теми зловещими, описанными в тексте). Их — нет. Старуха не исчезла, для автора повести — ее не было! Во второй линии времени — ее вообще нет! Автор сидит за столом и пишет. Это — сам Хармс. И не существует никаких описанных событий (одновременно с ними он бы и писать непрерывно все это время не мог). Это «схлопывание» времени — и есть чудо «Старухи». Оно меняет прошлое. Но что это? И кто за этим? Бог. И именно это — действительное чудо, поверить в которое и предлагается каждому читателю повести. Вместе с неверующим бесследно исчезают и события (подробно описанные), которые могли происходить только с неверующим — и только с ним и происходили. Иначе и быть не могло, ибо все эти события связаны со смертью. Для верующего — ее нет. Нет старухи. Некому исчезать. Повторимся: она, досаждавшая рассказчику, для автора — не существовала. В противном случае — из текста повести это ясно — он бы ничего не смог написать. А он написал. И эта повесть — не что иное, как рассказ о чудотворце! В первой — и упраздненной после молитвы — временной линии. С той только важной оговоркой, что там рассказ о чудотворце написан быть не мог, и не был, а здесь — это тот самый текст, который мы только что прочли. Но это не два автора и не два текста, а один автор и один текст — в двух линиях времени. И в первой линии воплощается образ «плена», в котором пребывает автор, и плен этот зловещ, и угроза реальна, и факт творчества ничего, увы, не решает — это уже обсужденный выше рассказчик первой группы. Во второй линии времени — образ «недосягаемости», нахождения «вовне». И таким образом, это уже рассказчик второй группы. В «Старухе» они существуют одновременно и альтернативно. И разделены (а впоследствии слиты) по признаку наличия веры — и ничему иному. Сделаем еще один шаг. Единственная временная форма, присутствующая во второй линии — настоящее время. Течет ли в таком случае оно? На первый взгляд, безусловно, ведь текст писался, мы об этом говорили, когда обозначали вторую временную линию — линию автора. Но вчитаемся. Автор молится и дописывает в тот самый момент (сейчас!), когда мы это прочитываем. И так происходит всегда — когда бы мы ни читали. Это всегда происходит «сейчас». Возможно, именно в этом приеме — обозначение вечности. И тогда второй линии нет вовсе. Есть только первая, упразднение которой означает в этом случае переход во вневременное. И тогда уже совсем неудивительно, что старухи там нет, это становится вдруг совершенно понятным — где нет времени, там нет смерти. Сама же модель — и именно как модель устроения времени — была, как нам уже приходилось отмечать, изобретена несколько раньше. За четыре года до «Старухи» Хармс пишет предназначенную для «Чижа» вполне детскую «Сказку». В ней Ваня существует в двух временных линиях. В одной это неудачливый сочинитель сказки, так и не могущий ее написать, в другой — ее читатель. Дело в том, что сказка, не могущая быть написанной в первой линии — писалась в это время во второй. Время «пререканий» с Леночкой в первой линии времени — есть ровно время сочинения текста об этом самом во второй. «— И про тебя уже сказка написана, — сказала Леночка. — Не может быть! — сказал Ваня. — А я тебе говорю, что написана, — сказала Леночка. — Да где же написана? — удивился Ваня. — А вот купи журнал «Чиж» номер семь и там ты прочтешь сказку про самого себя, — сказала Леночка. Ваня купил «Чижа» № 7 и прочитал вот эту самую сказку, которую только что прочитал ты». Чудо состоит — точно так же, как и потом в «Старухе» — в упразднении первой линии времени, благодаря чему сочинитель первой линии и оказывается читателем во второй. «Старуха» в этом смысле, безусловно, сложнее, ибо в ней присутствует еще и чудотворец, являющийся метафизическим отображением рассказчика и — как выясняется в финале — автора повести. Но дело не только в этом. В отличие от «Сказки», где одна временная линия упраздняется волей автора (отнюдь не сливающегося с Ваней) — подобное упразднение в «Старухе» осуществляется благодаря молитве в момент произнесения заключительных ее слов. Это даруется Богом. И если предположить, что исключительно настоящее время в финале не случайно и призвано обозначать вечность — упраздняется, как мы уже говорили, единственная временная линия, существующая в тексте. Верующий существует в вечности. Где, разумеется, существует Бог. Время упраздняется Им. Мы подошли к концу. Какие же выводы напрашиваются из нашего рассмотрения? Во-первых, очередное «общее место», с которого мы начали, по-видимому, ошибочно принципиально. Мироздание по Хармсу совсем не механистично, и «плен времени», в котором томятся все персонажи — есть затруднение духовное, а не физическое. И «вырывание из времени», и достижение вечности есть проблема, опять же, духовная. И Успенский здесь ни при чем. Да, Хармс манипулировал со временем, но все эти манипуляции, как выясняется, имели смысл некого подготовительного упражнения — не более того. Во-вторых, нельзя не заметить: как только Хармс от подготовительных упражнений переходит к сфере духовной (а именно это мы видим в «Старухе») — из поля его зрения неизменно уходит вся «чинарская» проблематика: о материи, о пространстве, о времени — и заменяется совершенно иной. И, наконец, в-третьих. Рассмотрение очередной категории, интересовавшей Хармса и нашедшей заметное отражение в его прозе, наводит на мысль о ее абсолютной не уникальности в сравнении с иными категориями, о которых нам уже приходилось говорить. Что имеется в виду? Мы можем обсуждать хармсовскую «псевдоисторию», знаменитых «старух», «стариков и детей» — практически что угодно. Мы придем к выводу, что все эти инварианты, в конечном итоге, выполняют отчетливо служебную функцию. Не меньше — но и не больше. Утверждать, что Хармса занимала «проблема времени» как таковая столь же, на наш взгляд, наивно, сколь утверждать, что он действительно ненавидел детей. Манипуляции со временем — как и манипуляции с «детоненавистничеством» — не более, чем инструмент. Равно как и иные «сквозные» образы, упомянутые нами. Если формулировать кратко — дело всегда не в них. Не о них тот главный вопрос, который занимал Хармса более всего и ради которого «все затевалось». В хорошо известной статье Хармса о концерте Гилельса читаем весьма выразительное высказывание о близорукости исполнителя: «Гиллельс не разобрался в смыслах баллады, и единственно, что он сказал своей игрой, это то что Шопен несколько более задумчивый композитор нежели Лист. Это столь же бессмысленно, как называть Чехова "певцом вечерних сумерек"». Приписывая Хармсу невероятную увлеченность проблематикой Успенского и тому подобными вещами, и совершенно не замечая их принципиально вспомогательной роли — мы, в некотором смысле, делаем «певцом вечерних сумерек» самого Хармса.

|

|

| О проекте Об авторах Контакты Правовая информация Ресурсы |

© 2024 Даниил Хармс.

При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |